Top

Euro Synth Project

山下シンセのEuroRack化プロジェクト

Haruo Yamashita since 9,Feb,2015

■既に頒布している基板キットのドキュメント

VCO/VCF/VCAのパネル構成

・タイプ1パネルの構成と製作手順説明資料

EuroSynth_manual_type1_panel.pdf

タイプ1パネルとは、VCO / VCF / VCA のように、ジャックとVRを基板の両面に配置する構成のモジュールで採用しているものです。

VCO

山下シンセ伝統の555を使用。高リニアリティで鋭いSyncが特徴

・VCO(ver.1.2) 基板と主要部品キット

VCO 製作マニュアルと回路図

EuroSynth_KIT_manual_VCO1_2.pdf

VCF

moog伝統のトランジスタラダーの理想型。レンジ全域で安定したレゾナンス

・VCF(ver.1.1) 基板と主要部品キット

VCF 製作マニュアルと回路図

EuroSynth_KIT_manual_VCF1_1.pdf

・VCF(Ver.1 フィールドテストで使用した旧バージョン)

VCF 製作マニュアルと回路図

EuroSynth_KIT_manual_VCF1.pdf

VCA

歪みが少なく、Linear/Exponetial 切替式

・VCA(ver.1.1) 基板と主要部品キット

VCA 製作マニュアルと回路図

EuroSynth_KIT_manual_VCA1_1.pdf

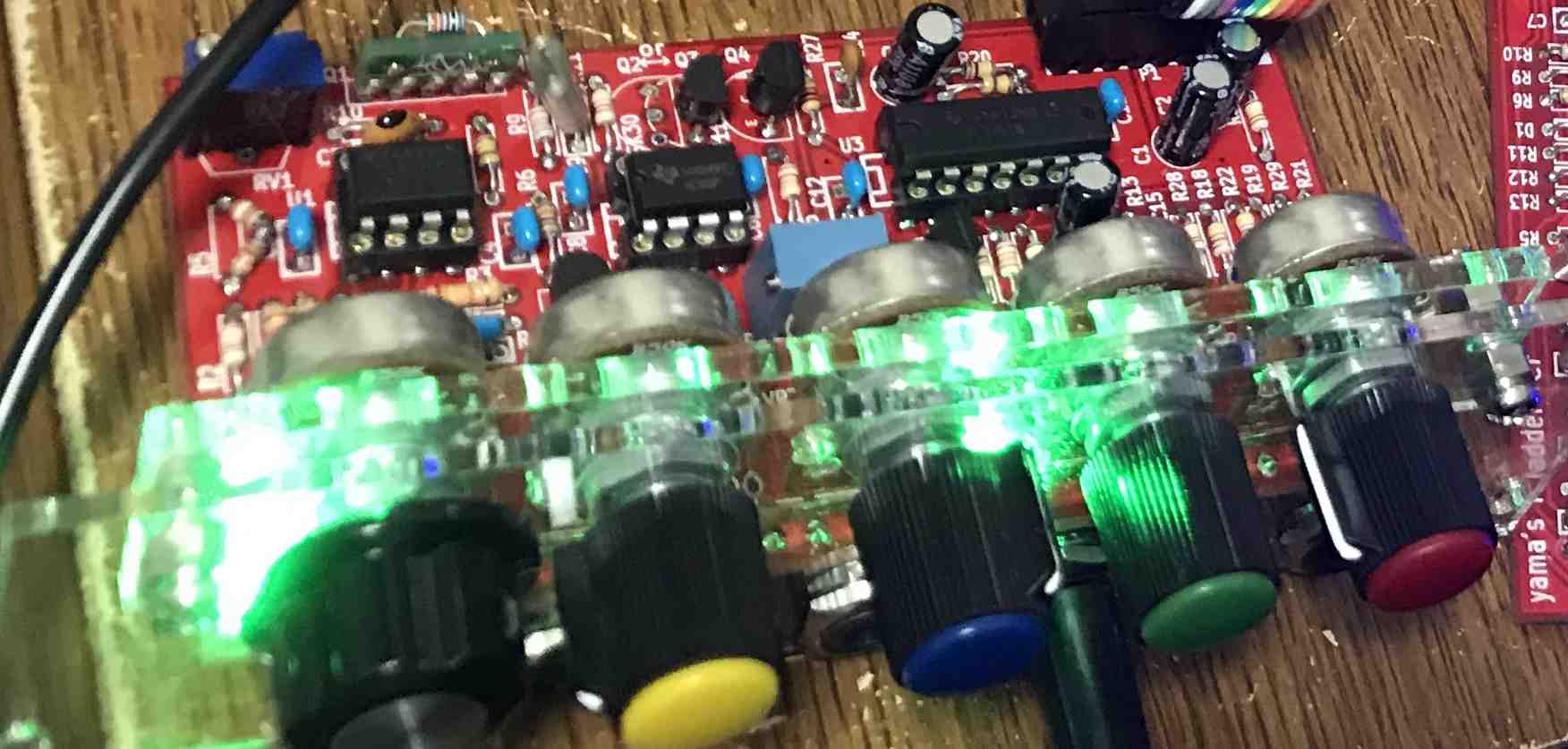

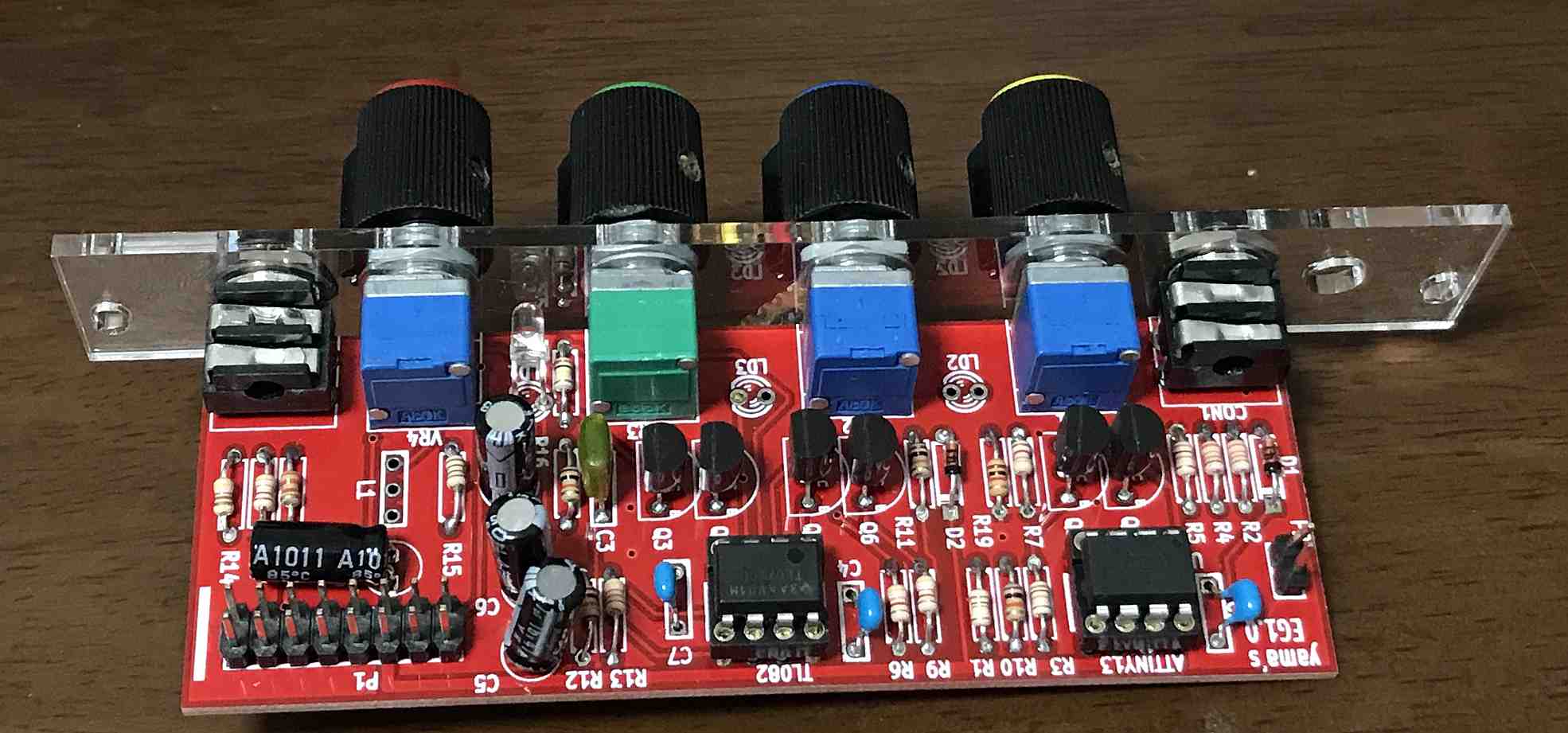

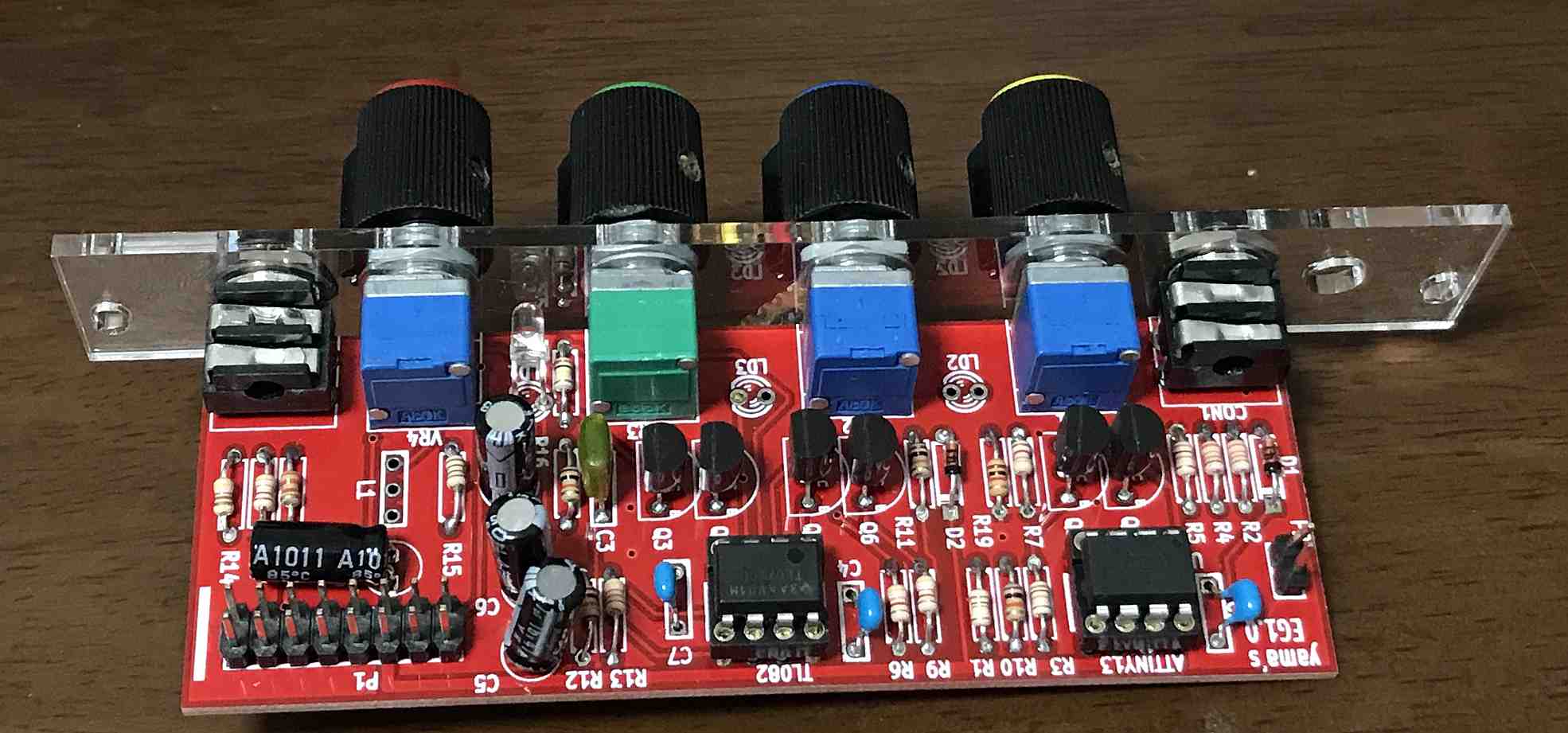

EG

高速動作が可能なのでモジュラーらしく色々な用途に使える。Short/Long 切替式

・EG(ver.1.3) 基板と主要部品キット

EG 製作マニュアルと回路図

EuroSynth_KIT_manual_EG1_3.pdf

Dual LFO

LFO1 逆鋸歯状波~鋸歯状波まで連続に可変できる、Dutu可変の三角波を持つ

LFO2 正弦波LFO

・LFO(ver.1.1) 基板と主要部品キット

LFO 製作マニュアルと回路図

EuroSynth_KIT_manual_LFO1_1.pdf

■プロジェクトのテーマ

2015年「伝説のハンドメイドアナログシンセサイザー」を出版しました。

40年前の連載をご存じで懐かしく読んでいただ方だけでなく、新たにアナログシンセに興味を持たれたかたもおられたようです。

そのような新しいシンセビルダーを育成し、自作シンセの底辺を拡大したいと考え、このプロジェクトを始めました。 本プロジェクトは、伯氏、武田氏にも協力いただきすすめています。

しかし実際にモジュラーシンセを作ろうとすると、その敷居の高さは昔と変わりません。

少しでも、自作への入門の敷居を下げるため、各モジュールを基板化して提供し、キット提供や入門者へのワークショップなどの教材にしたいと考えました。

また、今作るモジュラーシンセということなら、Euro Rackだろうということで、「山下シンセ」のEuro Synth化がテーマになりました。

モーグやローランド風の大きくておおらかなパネルを持つオリジナルの山下シンセは、パネル裏でのボリューム、ジャック、スイッチなどワイヤー配線が多く、これは基板での回路作成とくらべて初級者には難易度が高い。 また、パネルが非常に小さいEuroでは、パネル裏配線の難易度がさらにアップします。

そこで、Doepfer社などEuro Synthメーカーが採用しているような、基板とパネルの一体型にし、難易度の高いパネル裏配線を無くしたものにすることにしました。

■【新モジュール】の紹介

●Synth_Scope

EuroRackモジュラ専用のオシロスコープです。

・波形表示モード(スイープレンジは周波数と音名で表示) 内部/外部トリガも可

・LFO表示モード(普通のオシロでは難しい超低周波専用)

・Envelope表示モード(トリガも掛かりスクロールする)

→ Synth Scope ブログ

●Frequebcy Shifter

上の動画は極初期のプロトですが、サウンドは同じです。参考用。

・Frequency Shifterという全アナログの珍しいモジュールです。

周波数を比の形でシフト(例えばオクターブ上げるなど)するピッチシフターとは全く別物で、RingModulatorの発展型のモジュールと考えるとわかりやすい。周波数が差の形でシフトするので、倍音関係が維持されず他では得られない表現ができる。ドラムやパーカッシブな音源にかけるとインパクト大です。

周波数を上げる場合、低い音ほどビッチ上昇が大きい。

頒布するのは、試作品なので少しずつ仕様が違いますのでご了承ください。

→ Frequency Shifter ブログ

■モジュール毎の技術内容

このプロジェクトは、ブログで推進していますので、HPではブログへのリンクを核に紹介していきます。

■Euro化構成の課題

本プロジェクトの意義と主に実装上の課題、部品調達の課題

EuroRack版 山下シンセプロジェクト スタート

■VCOモジュール

■VCOモジュールのパネル面の仕様と、12V化したオシレータ部の回路図、1次試作基板(黄)でモジュールを試作

EuroRack版 山下シンセプロジェクト(VCO その2)

■1次試作の課題、綺麗でf特の良い新波形変換の回路図

EuroRack版 山下シンセプロジェクト(VCO その3) 波形整形部

■作成した2次試作のVCO基板

EuroRack版 山下シンセプロジェクト(VCO その4) 再試作基板が届いた

■VCFモジュール

■VCFの再設計

基本は今作るならのVCFの内トランジスタ・ラダーを選択したものです。

12V電圧化が変更点の中心です。より低域まで通せるように時定数を見直しました。

■作成したVCF基板とB型VRでA型特性の近似

EuroRack版 山下シンセプロジェクト(VCF その1) VCFも基板が届いた

■基板に部品とパネルを実装したVCO/VCFの外見

EuroRack版 山下シンセプロジェクト(VCO その5) (VCF その2)

■VCAモジュール

■書籍執筆の回路検証用に作った0次試作VCA基板を無理矢理Euro化

書籍の「今作るなら」の回路の課題判明。連載の回路に戻す方向。

EuroRack版 山下シンセプロジェクト(VCAその1) VCAの回路

■Euro版2次試作VCA基板の回路図と評価

EuroRack版 山下シンセプロジェクト(VCAその2) VCAの回路が決定しました。

■EGモジュール

■VR選択の問題で高抵抗・A型のVRが必須のEGモジュールの再設計について書いています。

難問続出です。いっそのことデジタル式にしたいほどでした。

EuroRack版 山下シンセプロジェクト(EG その1) EGをどうしよう?

■EGの方針が決まり、回路構成を検討しています。

EuroRack版 山下シンセプロジェクト(EG その2) EGの回路は

■具体回路が決まりました。部品数を増やさないためマイコンを使いました。でもアナログです!

EuroRack版 山下シンセプロジェクト(EG その3) EG基板を実装しました。

次の試作での改良すべき点は、5V供給のないケースもあるようなので、マイコン用5Vを内部で作るようにします。

■LFOモジュール

■今作るならで紹介した2種のLFOは、パネルの広さから無理なので、

電圧で振幅可変のLFO1とSG(SweepGen.)の複合とします。

EuroRack版 山下シンセプロジェクト(LFOその1) LFOとSGの複合モジュールにします

■1次試作の回路決定しました。

EuroRack版 山下シンセプロジェクト(SG + LFO その2) 回路決定しました。

■1次試作基板とどきました

EuroRack版 山下シンセプロジェクト VCA と SG + LFO の基板が届きました。

SGに出力端子を設け、LFOと独立してSG単独でも使えるようにしたが、そのときLFOの振幅も変化してしまうため結局LFOが使えなくなる課題が発覚。要改善。

その後、SG変化中に周波数を変えるとDCレベルが変動するという根本的な課題によりSG/LFOは断念しました。

■仕切り直しLFO

残念ながら独自性のあるLFOは断念し、上記基板キット用に新たなLFOを設計しました。

今度は実用性に重点を置いたDual LFO になっています。

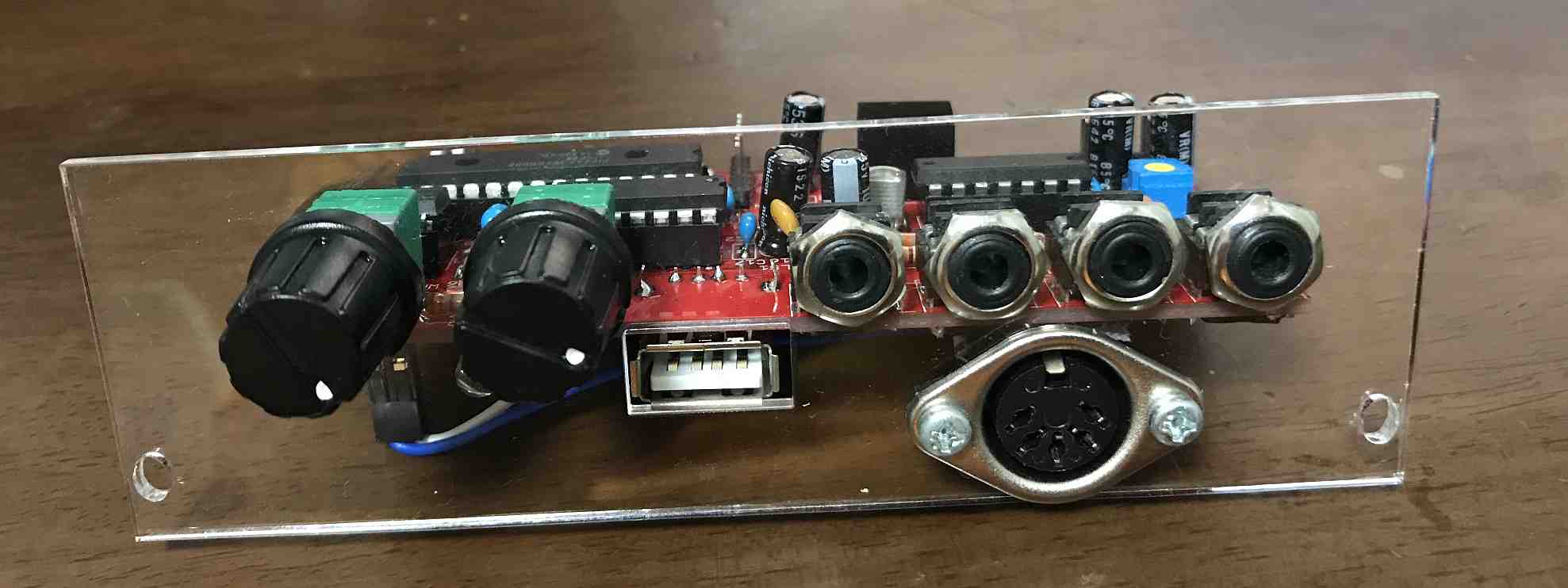

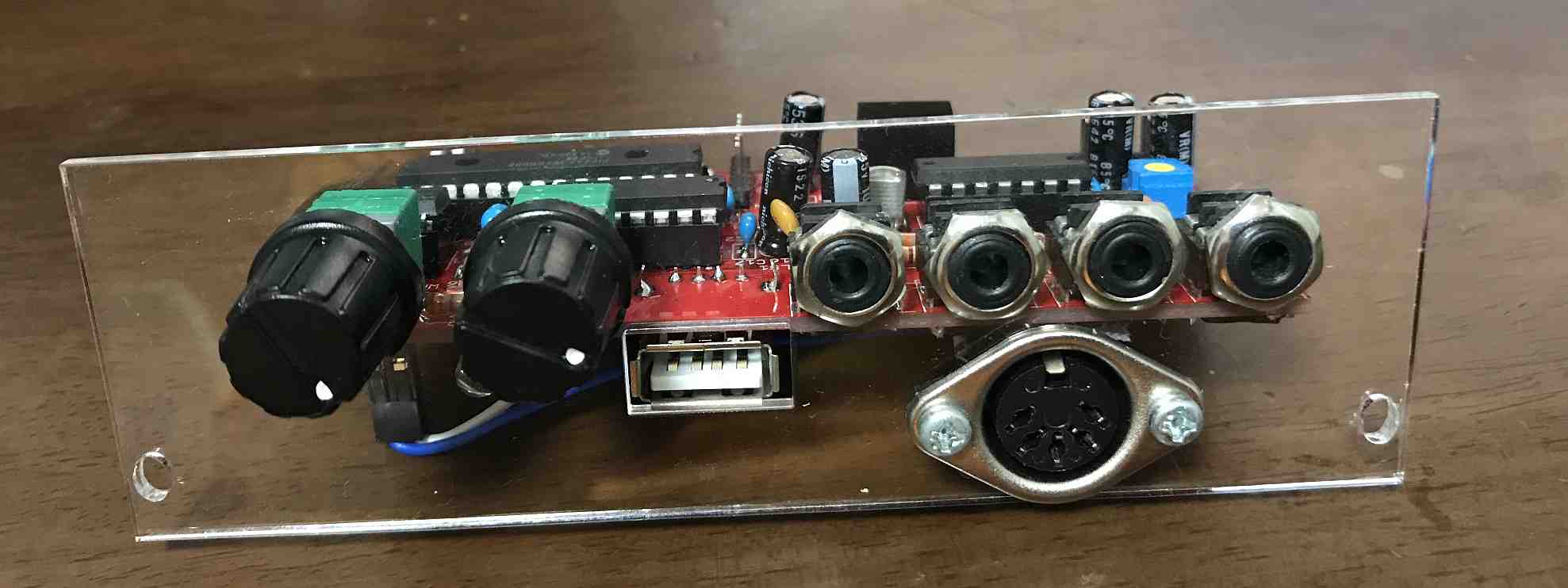

■MIDI-CV/DCOモジュール

■伯氏作のMIDI-CVです。USBホスト機能を持っており入手の容易なUSBキーボードが使えるのが特長です。

EuroRack版 山下シンセプロジェクト(MIDI-CV/DCOその1) 伯氏作のMIDI-CV/DCOの紹介です。

■桐箱EuroRackケース

■清酒の桐箱でEuroRackケースを作ります。

EuroRack版 山下シンセプロジェクト ケース作り1

■AC/ACアダプタを使って、正負の電流が融通できる整流回路を検討し電源を作ります。

EuroRack版 山下シンセプロジェクト ケース作り2(電源作り)

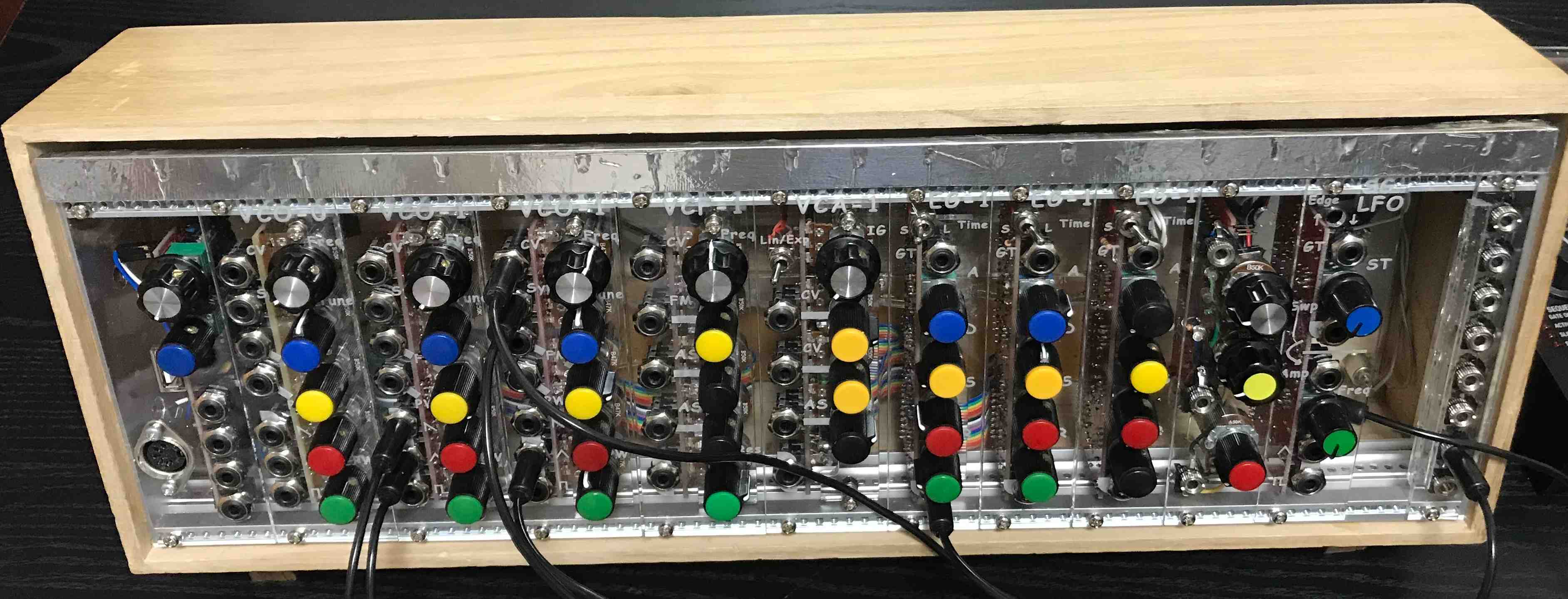

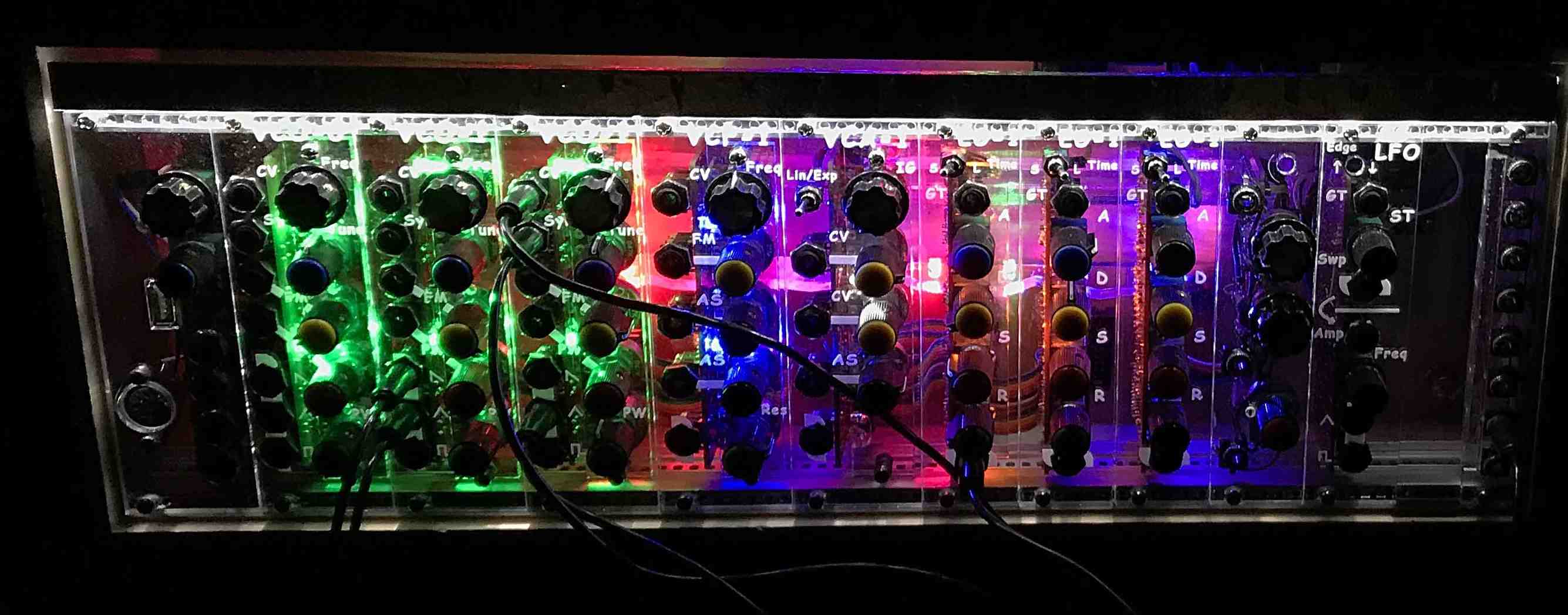

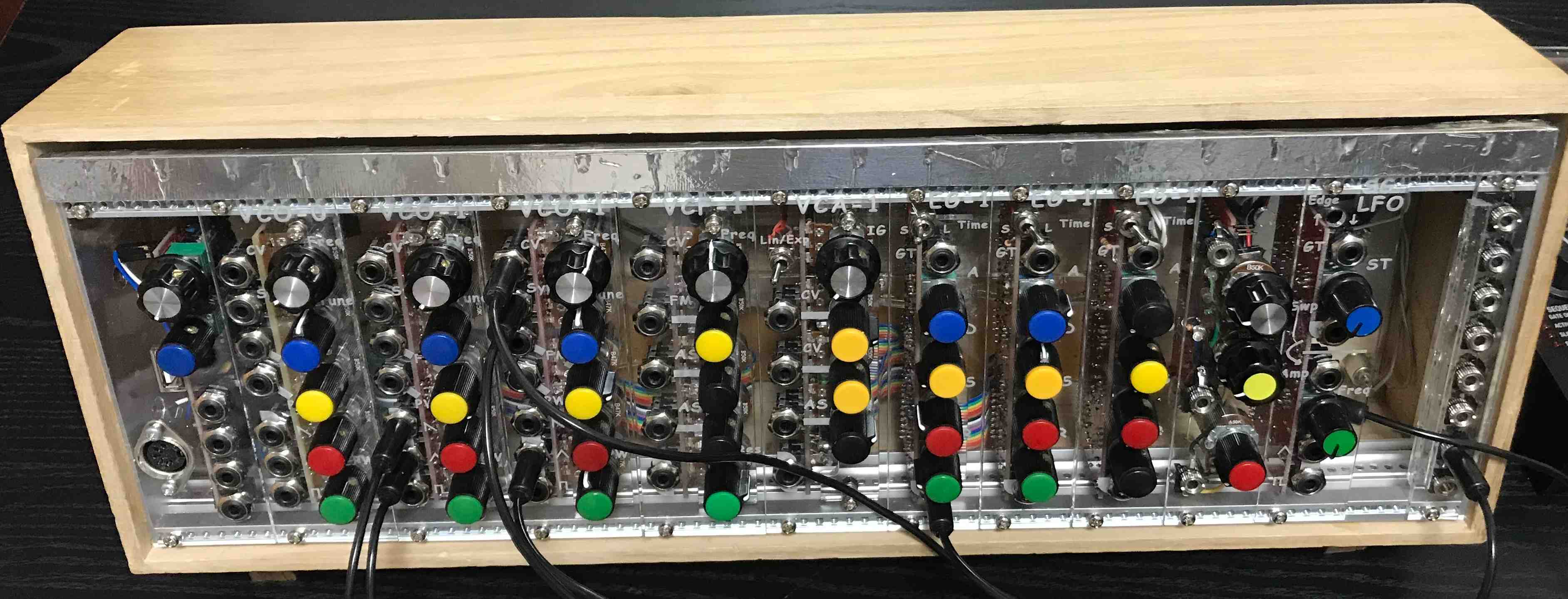

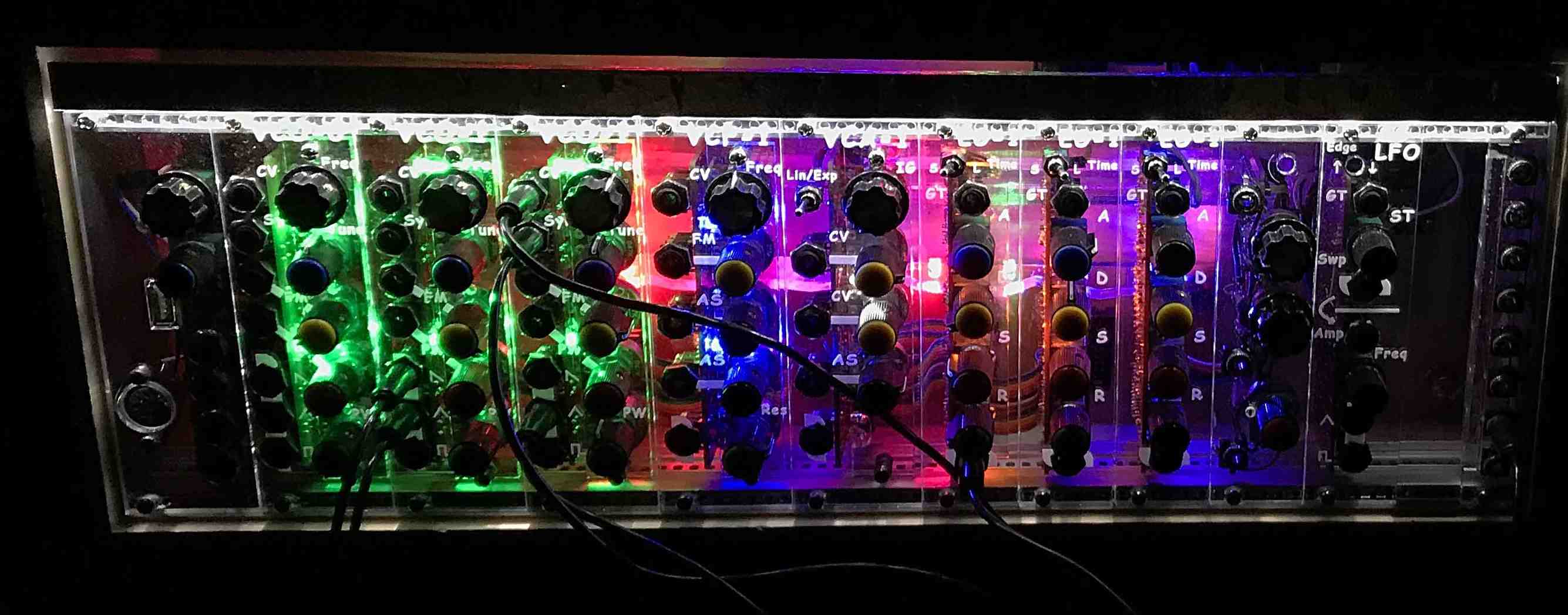

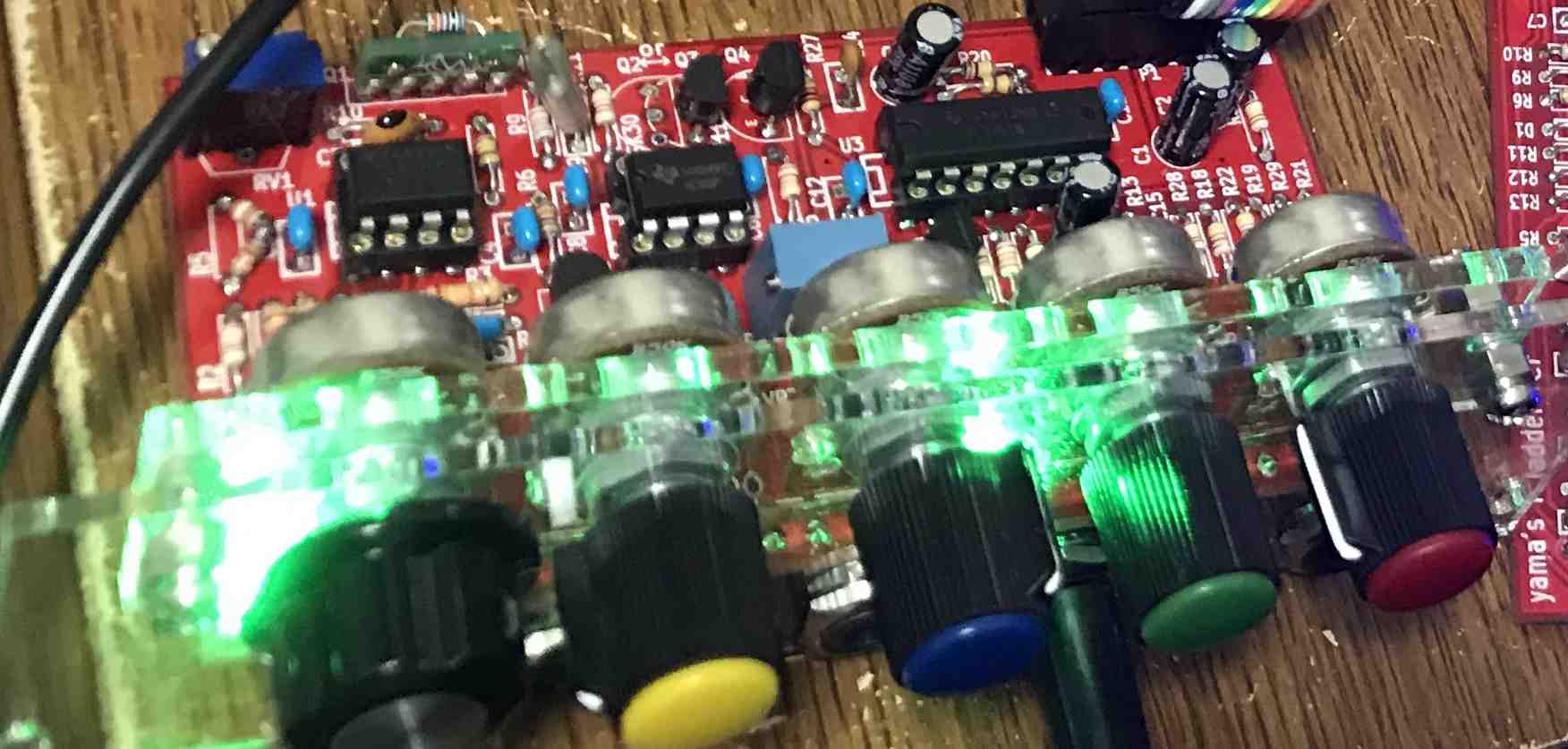

■モジュールを組み込みテスト

EuroRack版 山下シンセプロジェクト ケース作り3 仮組みし動作確認